Micryletta immaculata

Yang and Poyarkov, 2021

| 国家保护 | CITES | IUCN |

|---|---|---|

| - | - | NE |

模式产地

中国:海南:东方市:俄贤村:东方市俄贤岭自然保护区南浪管理站( N19°01 ′02.41 ″, E109°06′27.28″, 630 m a.s.l.)

模式标本

正模标本(KFBG 14271)保存于香港嘉道理农场暨植物园标本馆

鉴别特征

中等体型的小姬蛙属物种;雄性体长23.3–24.8 mm,雌性体长27.7–30.1 mm;生活时背铜棕色至红棕色;体背和体侧无深棕色的斑点或条纹;身体两侧带银白色斑纹;成年雄性的喉部呈深褐色;无外蹠突;颞褶明显;趾间具蹼迹,不发达;胫跗关节前伸达鼓膜。

形态特征

| 体长 : | 雄性体长23.3–24.8 mm,雌性体长27.7–30.1 mm |

|---|---|

| 体型 : | 体型修长 |

| 头 : | 头小,呈三角形,头宽略微大于头长 |

| 吻 : | 从背面看吻端钝圆,从侧面看吻端稍尖,突出于下颌 |

| 吻棱 : | 吻棱圆形,明显 |

| 鼻孔 : | 鼻孔圆形,从侧面看,位于吻棱下方 |

| 颊部 : | 颊部略微凹陷 |

| 鼻间距vs吻眼距vs上眼睑宽 : | 眶间距大于鼻间距和上眼睑宽 |

| 眼 : | 眼睛中等大小,略微突出,眼径与吻长和眶间距相近 |

| 瞳孔 : | 圆形 |

| 鼓膜、鼓环 : | 鼓膜圆形、小且明显 |

| 颞褶 : | 颞褶明显,从后眼角延伸至肩部 |

| 舌 : | 舌呈圆铲状,在后端无缺刻且自由,约为其长度的一半 |

| 内鼻孔 : | 内鼻孔延伸,呈卵圆形 |

| 犁骨齿 : | 缺乏 |

| 前肢 : | 细长 |

| 指关节下瘤 : | 指关节下瘤圆形,明显且突出: 1, 1, 2, 2 |

| 内、外掌突 : | 掌突3个,内掌突最小,与中间掌突分开,中间掌突直径0.7mm,外部一个最大 |

| 后肢 : | 后肢纤细且长,几乎是前肢的两倍 |

| 后肢贴体前伸 : | 后肢贴体前伸时,胫跗关节达鼓膜 |

| 左右跟部是否相遇 : | 左右跟部刚刚重叠 |

| 脚长vs胫长vs体长 : | 足长略大于胫长 |

| 指、趾端 : | 指端圆形,不膨大 |

| 指、趾缘膜 : | 指侧无缘膜;第2至第4趾趾侧有缘膜 |

| 指、趾式 : | 相对指长:I<II<IV<III;相对趾长: I<II<V<III<IV |

| 指、趾蹼式 : | 指间无蹼,趾间为蹼迹(蹼式: I n.a.–n.a. II 2–3¾ III 3–4½ IV 4¾–3 V) |

| 趾关节下瘤 : | 趾关节下瘤与指关节下瘤相似,但相对更小,突出且圆形:1, 1, 2, 3, 2 |

| 内、外蹠突 : | 内蹠突大、卵圆形,突出,小于第一趾趾长的一半;无外蹠突 |

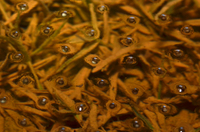

| 皮肤、体色 : | 身体表面光滑,在身体背面、两侧和后肢散布着许多细小的疣粒;背部有细小的纵向中脊线(生活时可见;在保存标本中几乎看不见);头部侧面光滑;身体腹侧皮肤及四肢光滑;在泄殖孔区域光滑具少量的疣粒。背铜棕色至红棕色,肘部和前臂颜色明显较浅;在身体背部和后肢上有许多细小的瘤粒,相对而言呈不明显的深棕色;体侧带有银白色斑纹;体背和体侧无深棕色的斑点或条纹;四肢背部无深褐色横纹或斑点;头侧呈深棕色;在上唇边缘有不规则的白色斑点;鼓膜下缘呈现黑色;腹面半透明,有小而不规则的白色大理石花纹;胸部和侧腹部的花纹相对明显而大;腹部中心、喉部和四肢腹面的花纹较少而小;下颚的边缘有明显的不规则的白色大理石花纹;瞳孔圆形;虹膜双色,上三分之一为亮铜色,下三分之二为深棕色。成年雄蛙喉部颜色较雌蛙深;雌蛙体背颜色较雄蛙鲜红,雄蛙体背颜色较暗。 |

生物学信息

| 生境: | 该物种栖息在山区森林和林缘地区,分布海拔跨度大,从160-1470m均有分布 |

|---|---|

| 习性: | 雄性只在大雨过后出现在森林和森林边缘的积水中进行鸣叫和繁殖。由于它和落叶非常相似,加上其难以捉摸的习性,该物种在野外很难被发现 |

| 繁殖季节: | 繁殖季节从5月到9月 |

地理分布

该物种当前也被发现于俄贤岭风景区(N19°01 ′02.41 ″, E109°06′27.28″, elevation ca. 630 m a.s.l.)、尖峰岭国家森林公园、鹦哥岭国家森林公园(N19°01 ′24.20 ″, E109°24 ′43.06 ″, elevation ca. 340 m a.s.l.)、佳西自然保护区(N18°49 ′40.83 ″, E109°09 ′05.09 ″, elevation ca. 160 m a.s.l.)

切换视图

切换视图

(点击到生命之树)

(点击到生命之树)

您还可以继续添加

您还可以继续添加